セーフィーは、「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、映像データを防犯用途だけでなく、遠隔での状況確認や異常検知・予測、更には映像解析による業務効率化など様々なソリューションを提供。社会のために誰もが活用できる映像ソリューションを追求しています。ビジネスコンセプト「映像データであらゆる産業の現場DX」を体現することで、誰もが働きやすい社会の実現に寄与します。

概要

今回は、国立大学法人 長岡技術科学大学(以下、「長岡技術科学大学」)システム安全工学専攻の大学院生の研究論文でウェアラブルクラウドカメラ「Safie Pocket2 Plus(セーフィー ポケットツー プラス)」が活用された事例をご紹介します。

長岡技術科学大学は、人類の繁栄に貢献し得る実践的・創造的能力を備えた指導的技術者の養成を目指し、実践的な技術の開発を主眼とした教育研究を行う、大学院に重点を置いた工学系の大学です。

検証概要

検証背景

厚生労働省が公表した「労働災害原因要素の分析(平成22年)」によると、労働災害発生の原因は全体のうち96.4%が労働者の不安全行動に起因していると言われています。学生の通う職場でも、2020年から毎年約30件以上の労働災害が発生しており、その理由は、不注意など人の不安全行動に関する要因が過半数を占めていました。

時には大きな事故につながることもある労働災害を一つでも減らしたいという想いから、学生は自身の研究にて不安全行動を抑制する一つの手段として「音声支援」の活用効果について検証を行いました。

検証内容

学生は、不安全行動をしてしまう心理的な要因の一つとして安全注意力(適度な安全緊張感)の欠如に注目し、エラー防止のためには「音声支援」といった「作業者が一人で作業をしていると感じさせない環境作り」が有効との仮説に基づき、検証を行いました。

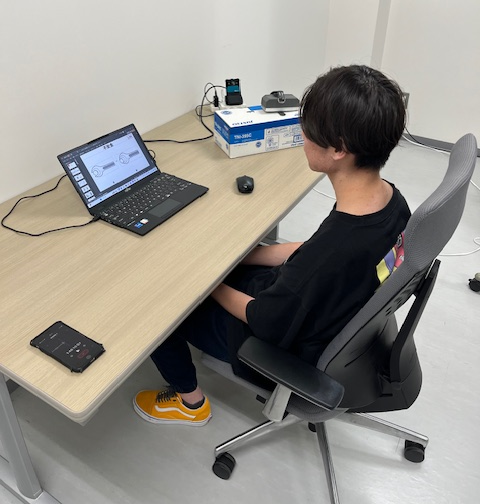

検証方法(音声支援)

被験者はパソコンの前に着席し、下記の3パターンの音声支援を踏まえ、PCに表示されるスライドのルール(安全/不安全)に合致するイラストを1件6秒の制限時間で1パターンあたり50設問回答します。学生は、エラー率や反応潜時などを算出し、要因分散分析を行いました。

● パターンA:音声支援なし

● パターンB:設問とは関係ない音声支援あり(例:「その調子!」等)

● パターンC:設問に関係する音声支援あり(例:ハサミの渡し方の場合「刃先」等)

当社製品の活用方法

検証を行う際の技術ツールの一つとして、Safie Pocket2 Plusを活用いただきました。当社製品は「一人で実験をしていると感じさせない」空間作りと実証映像の記録として、使用いただきました。

当社製品を使用してみた感想

― 今回の研究にSafie Pocket2 Plusを使ってみて、いかがでしたか?

専用のボックスに整然と貸出品が名称付きで入っており、また、同梱されていた利用案内もわかりやすい写真と説明があったおかげで、使用開始から返却まで大変スムーズに使用することができました。また、本サービスは録画をダウンロードできるため、トライアル期間が終了しても実験録画を繰り返し確認することができ、実験データの分析に大いに役立ちました。

― 今後、安全管理の文脈にてセーフィ―に期待することは何ですか?

今回の研究において、昨今、建築・土木業界などで点検、監査等に活用されている『ウェアラブルカメラ』が一人作業支援ツールとして活用できる可能性があることを確認しました。

今後このようなウェアラブルカメラの更なる普及によって、現場で何かあった際にすぐに相談できる環境を作ることで一つでも事故を減らし、安心・安全に働く環境づくりに欠かせないツールになることを期待しています。

今後の展望

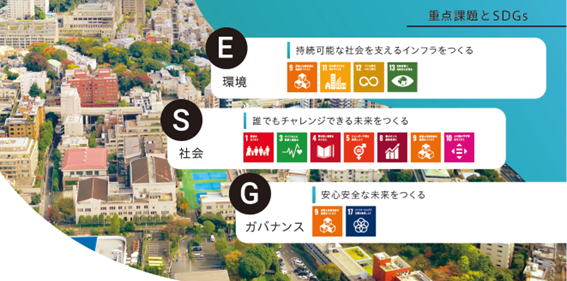

当社では、映像プラットフォーマーとして、SDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け、注力して取り組む「サステナビリティ重点課題」を下記の通り定めています。その中で、私たちは「誰でもチャレンジできる未来をつくる」をS(社会)の項目として定めています。

今回ご紹介した、安全・安心な労働環境作りの検証への当社製品活用は、S(社会)の項目にある目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標4「質も高い教育をみんなに」及び目標8「働きがいも経済成長も」へ寄与すると考えています。

昨今、業務の効率化を進め生産性を向上させることが必須とされている中で、労働者の作業行動に起因する労働災害対策が重要視されています。

今後もセーフィーは教育機関との連携を通じて、現場における労働災害の潜在的危険性を低減するとともに、安全・安心な労働環境の形成を支援してまいります。