Voice

社員インタビュー

企画本部

AIソリューション部 プロダクトグループ

グループリーダー

前田 祐貴

新卒で総合ITソリューション企業に入社し、金融系システムの開発を担当。その後、国内大手メディア・IT企業で開発ディレクターとして大規模開発プロジェクトを推進し、社内公募を経て商品企画・プロダクトマネージャーへ転身。教育関連サービスのPdMを3年間経験した後、2024年にセーフィーへ入社。現在はAIソリューション部で映像解析プロダクトの企画・推進を担う。(所属部門・役職はインタビュー時のものです)

金融系システム開発・教育関連サービスのPdMを経て、2024年にセーフィーへジョインした前田さん。これまで一貫してテクノロジーとビジネスの接点でキャリアを築いてきた彼は、現在、AIを活用した映像解析プロダクトのプロダクトマネージャーとして新たな価値創出に挑んでいます。転職の背景や現職でのやりがい、そして未来への想いを伺いました。

事業にダイレクトに関われるような場所に身を置きたい

セーフィー入社以前のキャリアについて教えてください。

新卒で総合ITソリューション企業にシステムエンジニアとして入社し、主に金融系のシステム開発に携わりました。そこで3〜4年ほど経験を積んだ後、国内大手メディア・IT企業に転職しました。転職後は、開発ディレクターとして、大規模システムのプロジェクト推進を担当していました。キャリア社内公募の制度があって、開発系の職種から商品企画やプロダクトマネージャーへキャリアチェンジしました。高校生や大学・専門学校向けの教育関連サービスのプロダクトマネジメントを担当し、それが3年ほどです。その後、2024年1月にセーフィーへ転職しました。

セーフィーに興味を持ったきっかけは?

前職での経験を経て、次はもっと裁量を持って仕事ができる環境に行きたいと考えていました。経営層との距離が近く、事業にダイレクトに関われるような場所が理想と考えていました。

転職活動中にたまたま「カメラや映像を活用したサービスを展開している会社」として知り、その事業内容に面白さを感じたのがセーフィーに興味を持った最初のきっかけです。

実際に面談を重ねる中で、社員の方々はもちろん、経営層の方々とも直接話す機会があり、その際に感じた話しやすさや、彼らが語る事業への情熱、そして任される仕事内容に強く惹かれ、 ここで働いてみたいと思うようになりました。

PMFを目指して、短期的な改善と中長期的なプロダクト戦略を考える

現在、セーフィーで担当されている業務について教えてください。

AIを使った顔認証の新規プロダクトの開発を担当しています。このプロダクトは昨年ローンチされたばかりで、現在はPMFを目指して営業と一緒に顧客訪問しながら、VoC(Voice of Customer)を収集したり、実際の使われ方を見ながら改善を進めています。

同時に、短期的な改善と中長期的なプロダクト戦略の両方を考えながら、企画・開発を進めている状況です。

業務は開発だけでなく、BizDevや営業にも関わっているのですか?

そうですね。プロダクトマネージャーという立場ですが、営業資料を作ったり、営業と一緒にお客様に提案する場にも同席しています。プロダクトを活用していただくための戦略的な施策を考えることも重要な役割のひとつです。

これまでのプロジェクトで印象的だったエピソードはありますか?

AIの精度はこのプロダクトにとって非常に重要な要素でした。精度が出ないと売り方も変わりますし、そもそもお客様の期待に応えられません。ただ、AIの精度って、特定の施策をやれば必ず上がるというものではなくて、地道な検証と改善の積み重ねが必要です。

プロジェクト自体はかなりタイトなスケジュールだったのですが、営業が丁寧にお客様と調整して、実環境でのPoC(概念実証)を素早く回せたことで、開発スピードを確保できました。その結果、なんとかスケジュール通りにリリースできたのはよかったと思っています。

AIを利用したプロダクトについて詳しく教えてください

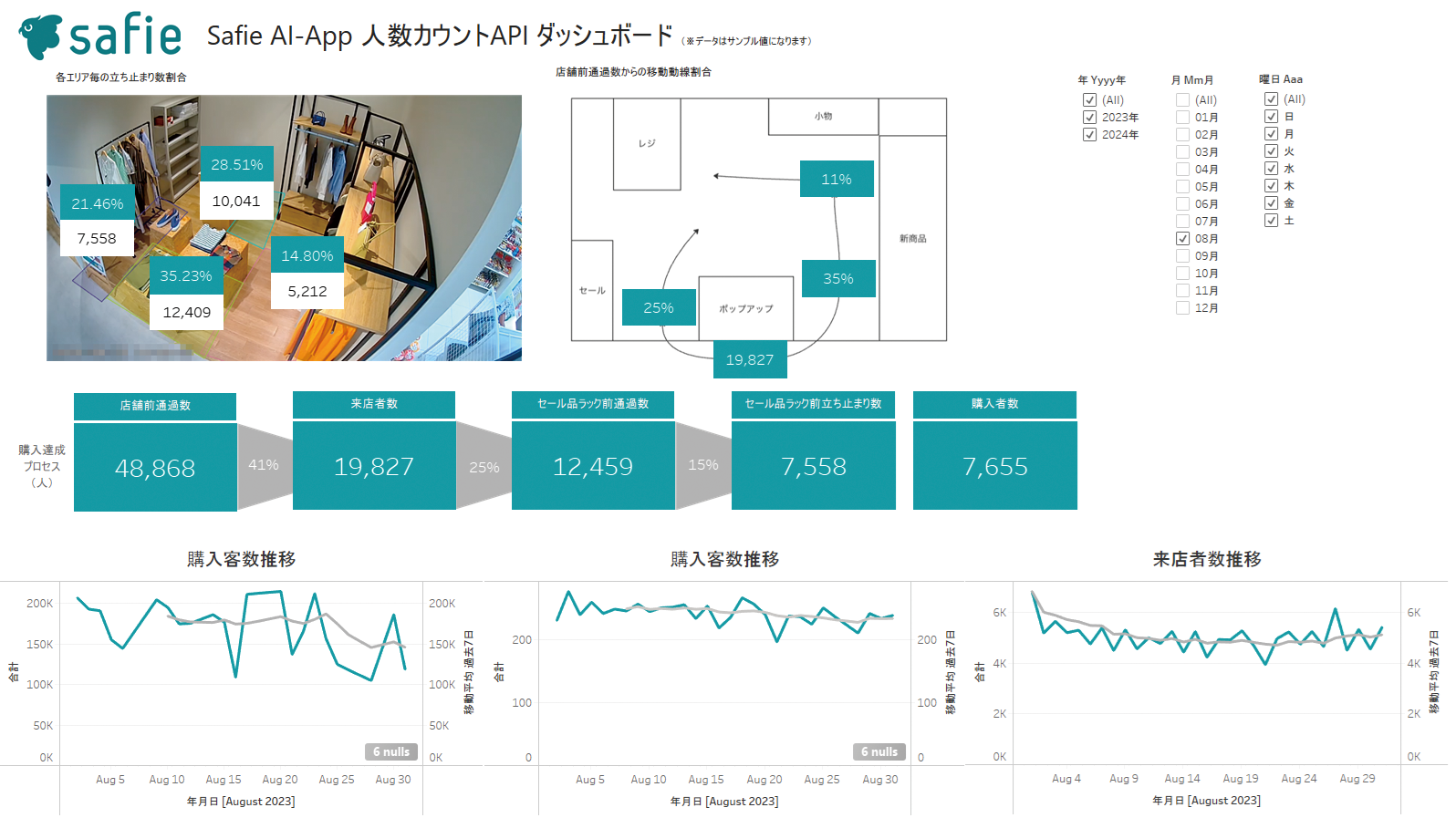

現在、最も多くのお客様にご利用いただいているAIプロダクトのひとつが「AI-App 人数カウント」です。このサービスでは、カメラ映像に映っている人物をAIで検知し、小売店のレジ周辺の混雑状況をスタッフに通知したり、建設現場で立ち入り禁止エリアへの侵入を検知したりと、多岐にわたる課題解決に貢献しています。

このプロダクトのコアとなるのは、「映像内に映っているものが“人”であるかどうか」を正確に判別するAIの認識精度です。精度が低いと、お客様が通知を必要とする場面で検知ができなかったり、逆に不要なタイミングで通知が発生してしまったりするリスクがあります。

AIプロダクトにおいては、こうした「精度」が非常に重要です。ただし、100%の精度を出すことは現実的に難しいため、適合率(正しく検知する率)と再現率(見逃しなく検知できる率)のバランスを、用途やシーンに応じて最適化していく必要があります。

また、その精度を高めるためのファインチューニングには、一定の時間や人手といったコストがかかるため、開発を進める上ではリソースのバランスも慎重に見極める必要があります。限られたリソースの中で、いかに最高の精度とユーザー体験を実現するか。これは私たちのチームにとって常に挑戦で、戦略的な意思決定が求められる領域です。

さらにセーフィーの場合は、お客様がカメラをご購入された上でAIサービスをご利用いただいていますが、カメラの設置環境もAIの解析精度に大きく影響します。例えば、カメラの画角や設置角度など、意外なほど細かな要素が精度に関わってくるんです。ですので、AIだけでなく、ハードウェアとの最適な組み合わせも重要なポイントになっています。

エッジAIを搭載したSafie One(セーフィーワン)によって解析を行う

AIの進化によってソリューションの裾野が広がっていく

AIプロダクトを扱う上で、特有の難しさを感じる部分はありますか?

ありますね。AIって万能だと思われがちですが、実際には得意・不得意があるんです。そのギャップがあることで、お客様の期待と実際の性能に差が出てしまうこともあります。

そのためには、技術側の限界をちゃんと理解しつつ、お客様と丁寧に期待値を調整していくことが大事です。営業や開発と連携しながら、実態に即した伝え方やプロダクト設計が求められるのが難しさであり、やりがいでもあります。

AIプロダクト開発において、技術面での難しさを感じることはありますか?

テクニカルな部分は基本的に開発チームに任せていますが、「どこを目指すのか」という認識合わせはとても重要です。開発側は『何を目指せば良いのか』が分からず、手探り状態になってモチベーションの低下につながってしまうこともあります。

このユースケースにおける精度指標を明確にして、「この指標がこのレベルに達したら商品として成り立つ」といった目標を開発チームと握って進めています。

セーフィー全体のサービスにおけるAIの影響については、どう捉えていますか?

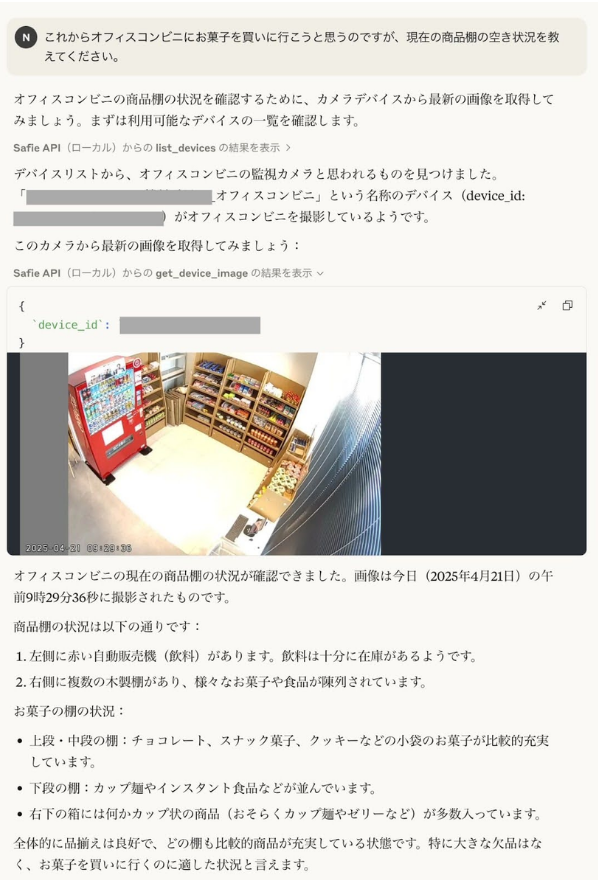

生成AIを含め、できることが増えてきています。今まで解決できなかった課題や、開発効率の向上といった面で、AIがプロダクト価値を高める一因になると考えています。AIを成長のための強力なツールとして積極的に活用することで、ソリューションの裾野、ビジネスの可能性が広がっていく手応えを感じています。例えば最近では試験的にMCPサーバーを公開し映像内の解析をLLMを利用し行う検証を始めています。

社内業務にもAI活用はされており、ClaudeやGitHub Copilotなどが導入されています。

プロダクトの開発速度や精度の向上にこういったAIツールは今後欠かせない存在になっていくと感じます。

LLMを利用した画像解析の例

今後、AIを活用して社会にどう貢献していきたいですか?

個人的には、日本社会における「人手不足」の課題に対して貢献したいという思いがあります。

店舗や施設での省人化のニーズが高まっている中で、人がやらなくてもいい作業をAIが担う、人ができなかった部分をAIが補う、という役割はとてもフィットすると思っています。

例えば小売業界ではAIによる来店客数自動カウントや購入率分析、遠隔からのスタッフ位置確認などを活用し、オペレーション改善や効率化に繋げています。(導入事例リンク)

また建設現場などではカメラを利用し、現場に行かなくてもマネジメントや進捗確認が可能になっています。これにより、現場監督の方が移動にかかる時間やコストを削減し、限られた人員でより多くの現場を管理できるようになります。

映像とAIを掛け合わせて、社会課題に向き合いたいですね。

AIが検知したデータをBIツールを利用し可視化

より早く・より広く、AIによる課題解決を提供できる

セーフィーでAIプロダクトに取り組む中で、どんな可能性を感じていますか?

社内だけでAIをイチから作るには時間がかかる部分もあるので、外部のAI開発会社やパートナーを巻き込みながら、セーフィーを起点にエコシステムをつくっていきたいと思っています。

そうすることで、より早く・より広く、AIによる課題解決を提供できるのではないかと感じています。

セーフィーにおけるAI分野での強みはどこにあると思いますか?

「AIに強い組織体制」そのものですね。企画本部にはAIプロダクトの専門部隊であるAIソリューション部が、開発本部にはAI開発部が設置されており、AIに関する課題や新たな挑戦に対して、部署を横断して専門知識を持つメンバーが即座に連携し、動き出せるのが大きな強みです。

この専門性の高さと機動力で、お客様のから「こういうことをやりたい」と言われたときも、情報やバックグラウンドを持つプロフェッショナルなメンバーが迅速に解決策を導き出し、開発・実装まで一貫してスピーディに進めることができています。他にはない魅力的な環境です。

他社での経験と比べて、その機動力の違いを実感することはありますか?

はい、前職と比べても、現場でのやりとりや意思決定のスピードは非常に速いと感じます。それぞれのメンバーがお互いの強みを理解し、困った時には助け合えています。「この部署に行けばわかる」「相談すれば動ける」という体制が整っていることで、迷わずに進められるのはありがたいですね。現場レベルでのやりとりが圧倒的に速いのは、皆が最短で解決策を見つけ出そうとするカルチャーが根付いているからだと思います。

今後、AI関連プロダクトをどのように進化させていきたいと考えていますか?

AIは万能ではありませんが、それでも「人がやらなくていいことはAIがやる」という方向には進めていきたいと考えています。

最終的には人の目や手が必要になる部分は残るとは思いますが、業務の中で繰り返しがちな作業や、判断の基準が明確な部分は、できる限りAIに置き換えていけるようなプロダクトに進化させたいです。

今後一緒に働きたい人材について、どんな方を求めていますか?

不確実性の高い状況の中でも、前向きに取り組める人と一緒に働きたいです。AIの領域は、試してみないと分からないことも多く、やり続ける姿勢が何より大事だと思っています。

だからこそ、仮説検証を粘り強く回しながら、課題解決に向けて楽しんで向き合える方に来ていただけたら嬉しいですね。

Voice